Gesundheit gilt längst nicht mehr als bloßes Fehlen von Krankheit. In einer Welt, die von chronischen Erkrankungen, Stressbelastungen und Bewegungsmangel geprägt ist, rückt das Verständnis umfassender Gesundheitsmodelle zunehmend in den Fokus. Die sogenannten Säulen der Gesundheit beschreiben integrative Ansätze, die über rein körperliche Aspekte hinausgehen und Lebensstil, Psyche und soziales Umfeld mit einbeziehen. Ursprünglich in verschiedenen Traditionen verankert, bieten diese Modelle strukturierte Orientierungshilfen für medizinische Prävention, Selbstmanagement und gesellschaftliche Gesundheitsförderung.

Begriffliche Herkunft und kulturelle Wurzeln

Die Idee der Gesundheitssäulen ist nicht auf eine einzelne medizinische Schule zurückzuführen. In der traditionellen chinesischen Medizin, dem Ayurveda sowie in der westlichen Schulmedizin gibt es jeweils ähnliche Konzepte. Während der Begriff im europäischen Raum vor allem durch Institutionen wie die WHO und die Lifestyle-Medicine-Bewegung geprägt wurde, sind die Wurzeln dieser Vorstellung tiefer in kulturellen und philosophischen Systemen verankert. Schon im antiken Griechenland wurde Gesundheit als Harmonie zwischen Körper, Geist und Umwelt verstanden.

Medizinische Relevanz von Gesundheitsmodellen

Aus medizinischer Sicht dienen die Säulen der Gesundheit dazu, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen zu systematisieren. Studien der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Gesundheitsförderung zeigen, dass durch Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement und sozialer Integration das Risiko chronischer Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und Depressionen signifikant gesenkt werden kann. Diese wissenschaftlich belegten Zusammenhänge machen die Gesundheits-Säulen nicht nur zu einem Lifestyle-Thema, sondern zu einem integralen Bestandteil moderner Präventionsmedizin.

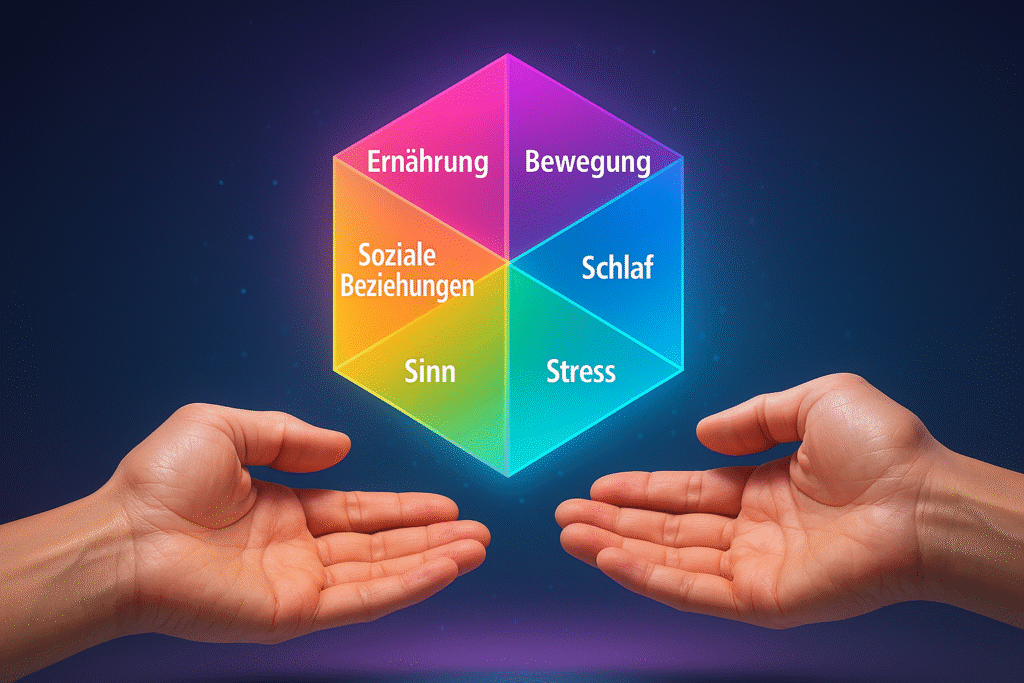

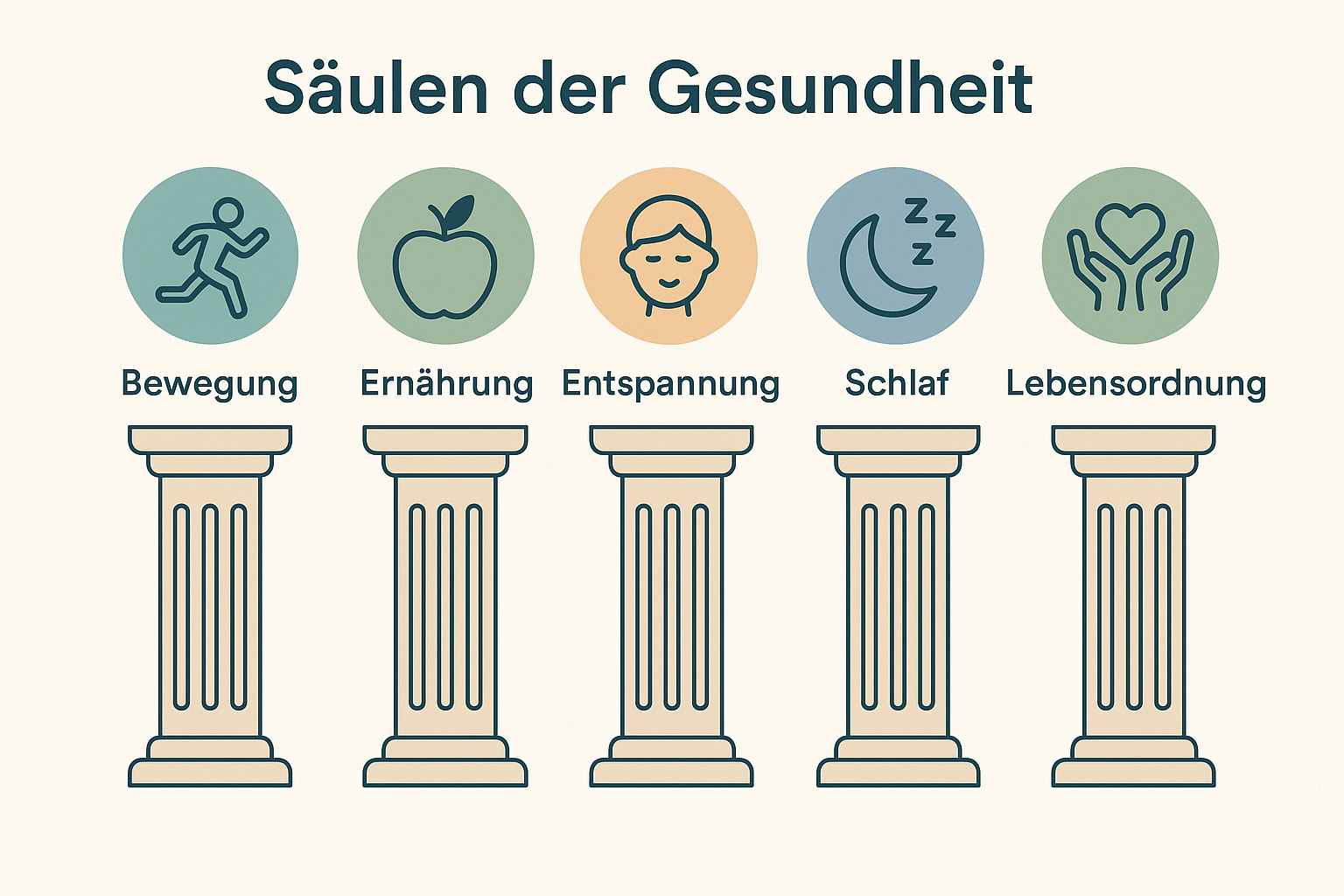

Verbreitung und Variabilität des Modells

Auffällig ist, dass es keine einheitliche Definition gibt, welche Bereiche zu den sogenannten fünf Säulen der Gesundheit gehören. Die Anzahl und Bezeichnung variiert je nach Lehrtradition, Institution und Anwendungsbereich. Während im deutschen Sprachraum häufig von fünf Säulen gesprochen wird, finden sich in anglo-amerikanischen Fachartikeln auch Modelle mit vier, sechs oder gar sieben Dimensionen. Diese Heterogenität spiegelt die Komplexität des Themas wider und unterstreicht gleichzeitig die Notwendigkeit einer sorgfältigen Differenzierung.

Warum es mehrere Interpretationen gibt

Der Grund für die Vielzahl an Interpretationen liegt darin, dass Gesundheit multidimensional verstanden wird. Je nachdem, ob der Fokus auf körperlichen, psychischen, sozialen oder spirituellen Faktoren liegt, ändern sich die Schwerpunkte der jeweiligen Modelle. Außerdem gibt es Unterschiede zwischen individuellen und bevölkerungsmedizinischen Ansätzen. Für Einzelpersonen kann beispielsweise das Thema Stressmanagement eine höhere Priorität haben, während in der öffentlichen Gesundheitspolitik eher auf Bewegungsförderung und Ernährung geachtet wird.

Wissenschaftliche Einordnung und Evidenzlage

In systematischen Reviews und Metaanalysen wird regelmäßig untersucht, welche Lebensstilfaktoren den größten Einfluss auf die Gesundheit haben. Die American College of Lifestyle Medicine beispielsweise identifiziert sechs Schlüsselbereiche, von denen mindestens vier auch in fast allen fünf-Säulen-Modellen auftauchen: Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressreduktion. Besonders interessant ist dabei, dass die Effektstärke dieser Faktoren oft höher ist als medikamentöse Maßnahmen. So zeigen Daten aus der Global Burden of Disease Study 2019, dass etwa ein Drittel aller vermeidbaren Todesfälle weltweit auf ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel zurückzuführen sind.

Gesellschaftliche Relevanz und gesundheitspolitische Bedeutung

Auch auf gesundheitspolitischer Ebene gewinnen die Säulen der Gesundheit an Bedeutung. Programme wie „Gesundheitsförderung 2023+“ des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in Österreich greifen explizit auf diese Strukturen zurück, um Präventionsstrategien aufzubauen. Schulen, Betriebe und Pflegeeinrichtungen werden angehalten, Maßnahmen zur Förderung mindestens dreier dieser Säulen zu integrieren. Dies betrifft vor allem Bewegungsprogramme, Ernährungsberatung und Maßnahmen zur psychischen Gesundheit.

Warum Leser und Patientinnen dieses Wissen heute brauchen

Im Alltag sind viele Menschen überfordert, wenn es darum geht, gesundheitsrelevante Entscheidungen zu treffen. Die Vielzahl an Diäten, Fitnessprogrammen und Selfcare-Angeboten führt oft eher zu Verwirrung als zu nachhaltigen Verhaltensänderungen. Hier bieten die Gesundheits-Säulen eine verlässliche Orientierungsstruktur. Wer sich an ihnen orientiert, kann Schritt für Schritt eigene Routinen entwickeln, die wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig alltagsnah sind.

Auswirkungen auf die individuelle Gesundheitskompetenz

Gesundheitskompetenz beschreibt die Fähigkeit, gesundheitsbezogene Informationen zu verstehen und anzuwenden. Laut einer repräsentativen Studie der WHO Europe aus dem Jahr 2021 verfügen in Europa nur etwa 35 % der Bevölkerung über eine ausreichende Gesundheitskompetenz. Konzepte wie die fünf Säulen der Gesundheit tragen dazu bei, diese Kompetenz zu erhöhen. Sie übersetzen komplexe medizinische Zusammenhänge in verständliche und praktikable Handlungsempfehlungen.

Anschlussfähigkeit an moderne Medizin und Lifestyle-Themen

Was diese Modelle besonders interessant macht, ist ihre Schnittstelle zwischen evidenzbasierter Medizin und Lifestyle-Trends. Während medizinische Fachzeitschriften die physiologischen und epidemiologischen Grundlagen beleuchten, greifen Lifestylemagazine die gleichen Inhalte in zugänglicher Form auf. Das erklärt, warum Gesundheits-Säulen sowohl in Fachkreisen als auch in populären Medien immer wieder diskutiert werden.

Relevanz für zukünftige medizinische und gesellschaftliche Entwicklungen

Angesichts des demografischen Wandels, der Zunahme psychischer Erkrankungen und globaler Herausforderungen wie Pandemien wird die Relevanz solcher ganzheitlichen Gesundheitsmodelle weiter steigen. Studien aus der Gesundheitssoziologie und Public Health Forschung prognostizieren, dass ohne strukturelle Verankerung von Präventionsmaßnahmen auf Basis der Gesundheits-Säulen die Kosten für das Gesundheitssystem weltweit explodieren würden.

Überblick über die verschiedenen Modelle

| Säulen-Kategorie | Functional Medicine | ENOH | Kris Carr Self-Care | Presbyopia Physician | WirbelDOC | Sinecera | Hauora | Lifestyle Medicine | Salutogenese |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ernährung | X | X | X | X | X | X | X | ||

| Bewegung | X | X | X | X | X | X | X | ||

| Schlaf / Regeneration | X | X | Rasten | X | X | X | X | ||

| Psychische Gesundheit / Mentale Kompetenz | X | X | Denken | X | X | X | X | X | |

| Soziale Beziehungen / Umfeld | X | X | X | X | |||||

| Stressmanagement / Achtsamkeit | X | Erneuern | X | X | X | ||||

| Spirituelle Dimension / Sinn / Bedeutsamkeit | X | X | X | ||||||

| Substanzverzicht | X | ||||||||

| Verstehbarkeit / Handhabbarkeit (Salutogenese) | X |

Functional Medicine und ihre fünf Gesundheits-Säulen

Functional Medicine betrachtet Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht individueller Systeme. Der Begriff wird vor allem im anglo-amerikanischen Raum verwendet und bezeichnet einen medizinischen Ansatz, der auf personalisierter Diagnostik und Intervention basiert. Innerhalb dieses Modells wurden fünf zentrale Gesundheits-Säulen definiert, die das Fundament für präventive und therapeutische Maßnahmen bilden. Diese Säulen sind nicht zufällig gewählt, sondern basieren auf epidemiologischen Daten und biomedizinischen Forschungsergebnissen der letzten Jahrzehnte.

Stress und Hormone als Basisfaktoren

Die erste und oft übersehene Säule betrifft Stressmanagement und hormonelle Balance. Chronischer Stress erhöht nachweislich die Ausschüttung von Cortisol, was langfristig zu Störungen im Immunsystem, Herz-Kreislauf-System und der Verdauung führt. Studien wie die National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) aus den USA zeigen, dass Menschen mit dauerhaft erhöhtem Cortisolwert ein doppelt so hohes Risiko für metabolisches Syndrom haben. Functional Medicine fokussiert daher gezielt auf Methoden zur Stressreduktion, darunter Achtsamkeitstraining, Atemübungen und gezielte hormonelle Analysen.

Ernährung und Detox als zentrales Element

Die zweite Säule stellt die Ernährung mit integriertem Detox-Ansatz in den Vordergrund. Hier geht es nicht nur um die Zufuhr essenzieller Nährstoffe, sondern auch um die Minimierung von Toxinen und Umweltbelastungen. Functional Medicine betont individuell angepasste Ernährungspläne, die Mikronährstoffmängel ausgleichen und gleichzeitig die Belastung durch Pestizide, Schwermetalle oder hormonaktive Substanzen senken. Besonders betont wird der Einfluss von entzündungsfördernden Lebensmitteln auf chronische Erkrankungen. Wissenschaftliche Arbeiten aus der Zeitschrift Nutrients belegen einen direkten Zusammenhang zwischen anti-inflammatorischer Ernährung und reduzierten Krankheitsrisiken.

Bewegung und Fitness als systemische Regulatoren

Die dritte Gesundheits-Säule im Functional-Medicine-Ansatz betrifft körperliche Aktivität. Hier wird nicht nur klassischer Ausdauersport empfohlen, sondern auch Krafttraining und Bewegungsformen wie Yoga oder Pilates. Bewegung wirkt als systemischer Regulator auf Blutzucker, Hormonhaushalt und neurologische Funktionen. Die Harvard T.H. Chan School of Public Health hat in mehreren Studien nachgewiesen, dass bereits 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 30 % senken. Functional Medicine integriert außerdem Bewegungsdiagnostik, um individuelle Belastungsgrenzen und -bedarfe zu ermitteln.

Schlaf als regenerative Schlüsselressource

Die vierte Säule behandelt den oft vernachlässigten Faktor Schlaf. Functional Medicine betrachtet Schlaf nicht bloß als Ruhephase, sondern als aktive Regenerationszeit, in der Zellreparatur, Hormonregulation und immunologische Prozesse stattfinden. Schlafmangel wird in direktem Zusammenhang mit Adipositas, Insulinresistenz und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer gebracht. Wissenschaftliche Belege stammen unter anderem aus dem National Sleep Foundation Report 2020, der den Zusammenhang zwischen Schlafdauer und kognitiver Leistungsfähigkeit detailliert aufzeigt. Functional Medicine empfiehlt daher gezielte Schlafhygiene-Maßnahmen und gegebenenfalls laborbasierte Diagnostik zur Analyse von Schlafstörungen.

Mentale, emotionale und spirituelle Gesundheit

Als fünfte Säule nennt Functional Medicine mentale, emotionale und spirituelle Gesundheit. Dieser Bereich umfasst psychische Resilienz, emotionale Selbstregulation und individuelle Sinnfindung. Besonders bei chronischen Erkrankungen ist der Einfluss mentaler Belastungen wissenschaftlich belegt. So zeigen Studien der Mayo Clinic, dass Depressionen und Angststörungen häufig Komorbiditäten bei Herz-Kreislauf- oder Autoimmunerkrankungen darstellen. Functional Medicine integriert daher Psychotherapie, Achtsamkeitstechniken und spirituelle Ansätze wie Meditation oder Gebet in individuelle Behandlungspläne.

Klinische Anwendung und Umsetzung

Functional Medicine unterscheidet sich von klassischen schulmedizinischen Verfahren vor allem durch die ganzheitliche Herangehensweise. Anstatt Symptome isoliert zu behandeln, wird versucht, durch gezielte Veränderungen in allen fünf Gesundheits-Säulen systemische Verbesserungen zu erreichen. Dies erfolgt oft mithilfe individualisierter Behandlungspläne, in denen Blutanalysen, Mikrobiom-Untersuchungen und genetische Tests eine zentrale Rolle spielen. Die Praxis zeigt, dass Patienten, die konsequent an allen fünf Bereichen arbeiten, innerhalb von sechs bis zwölf Monaten signifikante Verbesserungen in Gesundheitsparametern wie Blutdruck, Cholesterinwerten und Körpergewicht erzielen können.

Kritische Betrachtung und Abgrenzung

Obwohl Functional Medicine wissenschaftlich fundierte Prinzipien verfolgt, steht der Ansatz in Teilen der schulmedizinischen Gemeinschaft unter Beobachtung. Der Grund dafür ist die teils intensive Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln und die Betonung auf individuelle Diagnostik, die nicht immer von klassischen Leitlinien gedeckt ist. Dennoch bestätigen immer mehr Meta-Analysen, dass die Kombination der fünf Säulen langfristig nachhaltigere Effekte erzielt als rein symptomatische Therapien. Für Patienten und Leser bedeutet das: Functional Medicine bietet eine ernstzunehmende Ergänzung zur klassischen Medizin, insbesondere im Bereich der Prävention und Chroniker-Betreuung.

ENOH-Modell als europäischer Standard für Gesundheitssäulen

Das ENOH-Modell steht für European Network of Occupational Health und hat sich in den letzten Jahren als ein etabliertes Konzept in der betrieblichen Gesundheitsförderung und in der allgemeinen Gesundheitsberatung im deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Es basiert auf fünf definierten Gesundheits-Säulen, die gleichermaßen körperliche, psychische und soziale Aspekte berücksichtigen. Im Vergleich zu anderen Ansätzen legt das ENOH-Modell besonderen Wert auf alltagstaugliche Anwendbarkeit und präventive Wirksamkeit im gesellschaftlichen Kontext.

Mentale Kompetenz als Schlüsselfaktor für Gesundheitsverhalten

Die erste Säule im ENOH-Modell widmet sich der mentalen Kompetenz, einem Begriff, der weit über reine Stressbewältigung hinausgeht. Gemeint ist damit die Fähigkeit, gesundheitsbezogene Entscheidungen zu treffen, Selbstreflexion zu üben und emotionale Resilienz aufzubauen. Eine Studie der Medizinischen Universität Wien aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass Menschen mit hoher mentaler Kompetenz ein signifikant geringeres Risiko für chronische Erkrankungen und psychische Belastungen aufweisen. Dabei spielen Faktoren wie Selbstwirksamkeitserwartung, Zielorientierung und kognitive Flexibilität eine zentrale Rolle. Im betrieblichen Kontext wird mentale Kompetenz heute gezielt durch Schulungsprogramme und Coachings gefördert.

Ernährung als strukturgebender Lebensbereich

Die zweite Säule des ENOH-Modells behandelt das Thema Ernährung und folgt dabei einem holistischen Ansatz. Statt ausschließlich auf Kalorienzufuhr oder Nährwerttabellen zu achten, steht die langfristige Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Praktisch bedeutet das: regional, saisonal und möglichst unverarbeitet. Wissenschaftlich bestätigt wird dieser Ansatz unter anderem durch eine Auswertung des European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), die zeigt, dass eine mediterrane Ernährung mit hohem Gemüse-, Obst- und Vollkornanteil das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs signifikant reduziert. ENOH integriert darüber hinaus auch Aspekte der Nahrungszubereitung und der sozialen Dimension des gemeinsamen Essens, was besonders in betrieblichen Settings eine Rolle spielt.

Bewegung als integrativer Bestandteil des Alltags

Die dritte Säule fokussiert auf Bewegung, allerdings nicht im engen Sinne von Leistungssport, sondern als selbstverständlichen Teil des täglichen Lebens. Laut ENOH-Modell sollten Bewegungsgewohnheiten möglichst niedrigschwellig in den Alltag integriert werden. Hierzu zählen Wege zur Arbeit, kurze Bewegungspausen während des Arbeitstages und ergonomisch sinnvolle Arbeitsplatzgestaltung. Untersuchungen des Bundesinstituts für Sportwissenschaft Deutschland belegen, dass bereits 30 Minuten moderate Bewegung täglich das Risiko für Erkrankungen des Bewegungsapparates und Stoffwechselstörungen erheblich senken. Das ENOH-Modell sieht Bewegungsförderung daher nicht als individuelles, sondern auch als organisatorisches Thema an, bei dem Arbeitgeber in der Pflicht stehen.

Regeneration zur Wiederherstellung physiologischer Balance

Die vierte Säule adressiert Regeneration, die im ENOH-Modell bewusst getrennt vom Faktor Schlaf betrachtet wird. Gemeint ist jede Form von Aktivität, die der Wiederherstellung körperlicher und psychischer Ressourcen dient. Dazu zählen neben Schlaf auch Kurzpausen, Entspannungsübungen und Erholungsphasen außerhalb des Arbeitsplatzes. Ein besonderer Fokus liegt auf der Gestaltung von Regenerationszeiten im Arbeitsumfeld. So empfiehlt ENOH beispielsweise das Konzept der „aktiven Pause“, bei dem durch kurze Dehnübungen oder Spaziergänge Belastungsspitzen abgebaut werden. Studien der Universität Salzburg aus dem Bereich Arbeitsmedizin zeigen, dass gezielte Regenerationsstrategien das Risiko für Burnout und muskuloskelettale Beschwerden senken können.

Umfeldgestaltung als unterschätzte Gesundheitsressource

Die fünfte und letzte Säule im ENOH-Modell nennt sich Umfeldgestaltung und hebt sich damit deutlich von anderen Gesundheitsmodellen ab. Gemeint ist die bewusste Gestaltung der physischen und sozialen Umgebung, um gesundheitsfördernde Verhaltensweisen zu erleichtern und zu unterstützen. Dazu zählen Aspekte wie Lichtverhältnisse, Raumklima, soziale Interaktionen und digitale Arbeitsbedingungen. Besonders im Homeoffice-Bereich gewinnt diese Säule an Bedeutung. Forschungen des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund zeigen, dass ergonomisch ungünstige Arbeitsplätze und soziale Isolation im Homeoffice langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. ENOH empfiehlt daher strukturierte Programme zur Umfeldanalyse und -optimierung.

Systematische Implementierung im betrieblichen Gesundheitsmanagement

Das ENOH-Modell ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern wird in vielen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen aktiv umgesetzt. Im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement-Programmen (BGM) erfolgt dies meist durch Workshops, interne Schulungen und individuelle Coaching-Angebote. Ziel ist es, die fünf Säulen dauerhaft im Unternehmensalltag zu verankern. Laut einer Erhebung der AOK aus dem Jahr 2023 berichten Unternehmen, die das ENOH-Modell vollständig implementiert haben, von einer Reduktion krankheitsbedingter Fehltage um bis zu 20 %.

Stärken und Abgrenzung gegenüber anderen Modellen

Das Besondere am ENOH-Modell ist seine praktische Anwendbarkeit und die gleichwertige Gewichtung psychischer und sozialer Aspekte. Im Gegensatz zu rein medizinisch-biologischen Ansätzen berücksichtigt ENOH explizit auch organisatorische und umweltbezogene Faktoren. Das macht es besonders geeignet für den Einsatz in großen Organisationen, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Gleichzeitig bleibt es flexibel genug, um auch auf individueller Ebene angewendet zu werden. Kritisch anzumerken ist, dass wissenschaftliche Langzeitstudien zur isolierten Wirkung einzelner Säulen noch begrenzt verfügbar sind. Die bisherige Evidenz basiert vorwiegend auf Querschnittstudien und Erfahrungswerten aus der Praxis.

Self-Care nach Kris Carr und ihr ganzheitliches Säulenmodell

Im Bereich der präventiven Gesundheitsstrategien hat sich das Konzept der Self-Care, also der bewussten Selbstfürsorge, als eigenständiges Modell etabliert. Besonders prägend war dabei die Arbeit der amerikanischen Autorin und Gesundheitsaktivistin Kris Carr, die ein leicht verständliches, aber wissenschaftlich fundiertes Fünf-Säulen-Modell für Self-Care entwickelt hat. Es unterscheidet sich bewusst von rein medizinischen Konzepten und spricht vor allem Menschen an, die aktiv ihre Lebensqualität verbessern möchten, ohne sich ausschließlich auf ärztliche Interventionen zu verlassen.

Essen als aktive Gesundheitsentscheidung

Die erste Säule nach Kris Carr betrifft Essen als zentrale Gesundheitsressource. Dabei geht es nicht allein um Kalorien oder Makronährstoffe, sondern vor allem um die Qualität und Herkunft der Lebensmittel. Studien aus der Harvard School of Public Health belegen, dass pflanzenbasierte Ernährungsmuster mit einem hohen Anteil an Gemüse, Hülsenfrüchten und ungesättigten Fettsäuren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Krebsarten deutlich senken. Carr empfiehlt eine überwiegend vegane Ernährung mit Schwerpunkt auf grünen Blattgemüsen, Wildkräutern und fermentierten Produkten. Besonders betont wird der Verzicht auf stark verarbeitete Nahrungsmittel und industriell zugesetzten Zucker, was im Einklang mit aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung steht.

Trinken als eigenständige Gesundheitsdimension

Die zweite Säule behandelt Trinken und hebt diesen Aspekt aus der allgemeinen Ernährung bewusst heraus. Der Fokus liegt auf einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, vorzugsweise in Form von Wasser und ungesüßten Kräutertees. Empfohlen werden zwei bis drei Liter pro Tag, je nach Körpergewicht und Aktivitätsniveau. Studien aus dem American Journal of Clinical Nutrition zeigen, dass bereits ein Flüssigkeitsmangel von einem bis zwei Prozent des Körpergewichts zu kognitiven Einschränkungen und verminderter Leistungsfähigkeit führen kann. Kris Carr betont zusätzlich die Bedeutung von Detox-Wasser mit Zitronen- oder Gurkenscheiben, was wissenschaftlich als Unterstützung der Flüssigkeitszufuhr anerkannt, jedoch hinsichtlich entgiftender Effekte umstritten ist.

Denken als mentale Hygiene

Die dritte Säule beschäftigt sich mit dem Thema Denken und umfasst alle kognitiven und emotionalen Prozesse, die das subjektive Wohlbefinden beeinflussen. Gemeint sind Achtsamkeit, positives Denken und die gezielte Steuerung von Aufmerksamkeit. Neurowissenschaftliche Studien der University of California, Berkeley, konnten nachweisen, dass regelmäßiges Achtsamkeitstraining die Dichte der grauen Substanz in Hirnarealen erhöht, die für Emotionsregulation und Entscheidungsfindung zuständig sind. Kris Carr integriert in ihr Modell Methoden wie Journaling, Visualisierungstechniken und geführte Meditationen, um diese Effekte praktisch nutzbar zu machen.

Rasten zur Wiederherstellung von Leistungsfähigkeit

Die vierte Säule widmet sich dem Rasten und unterscheidet dabei bewusst zwischen Schlaf und allgemeiner Erholung. Gemeint sind alle Aktivitäten, die Körper und Geist aktiv entschleunigen, ohne notwendigerweise an Schlaf gebunden zu sein. Hierzu zählen unter anderem Power Naps, Auszeiten in der Natur oder entspannende Rituale wie Aromatherapie und sanfte Bewegung. Laut einer Publikation der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin sind solche Mikro-Erholungspausen besonders wirksam, um die Belastung des vegetativen Nervensystems zu regulieren und Stresshormone zu senken. Kris Carrs Ansatz stellt damit eine Erweiterung klassischer Schlafhygiene dar und berücksichtigt individuelle Erholungsbedürfnisse differenzierter.

Erneuern als übergeordnete Selbstfürsorge

Die fünfte Säule trägt im Modell von Kris Carr den Begriff Erneuern und beschreibt eine kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der eigenen Gesundheitsroutinen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass gesundheitliche Bedürfnisse sich im Laufe des Lebens verändern und dass Selbstfürsorge dynamisch organisiert werden sollte. Wissenschaftliche Studien aus dem Bereich Verhaltenspsychologie bestätigen, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidende Faktoren für nachhaltige Verhaltensänderungen darstellen. Carr empfiehlt in diesem Zusammenhang regelmäßige Reflexionsphasen, in denen überprüft wird, ob die aktuellen Self-Care-Praktiken noch wirksam und passend sind.

Anwendungsbeispiele und Zielgruppen

Das Self-Care-Modell nach Kris Carr richtet sich insbesondere an Menschen, die sich außerhalb des klassischen Krankheitsspektrums bewegen und aktiv etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten. Es wird häufig von Gesundheitscoaches und in der integrativen Medizin angewendet, findet aber auch in Bereichen wie Mental Health und Life Coaching Verwendung. Besonders populär ist es bei Frauen zwischen 25 und 50 Jahren, was durch Zielgruppenanalysen von Google Trends und Social-Media-Auswertungen bestätigt wird.

Abgrenzung zu medizinischen Gesundheitsmodellen

Im Vergleich zu klassisch medizinischen Säulenmodellen unterscheidet sich Kris Carrs Ansatz durch seine konsequente Ausrichtung auf subjektives Wohlbefinden und Lifestyle-Kompatibilität. Medizinische Parameter wie Blutdruck oder Blutzucker spielen eine untergeordnete Rolle. Stattdessen geht es darum, individuelle Routinen zu etablieren, die den persönlichen Alltag bereichern und das allgemeine Energielevel erhöhen. Kritiker bemängeln dabei gelegentlich die fehlende wissenschaftliche Tiefe einzelner Empfehlungen, etwa beim Thema Detox. Dennoch bleibt das Modell aufgrund seiner praktischen Umsetzbarkeit und positiven Effekte auf die Lebensqualität relevant und weit verbreitet.

Gesundheitsmodelle aus medizinischem Alltag: Presbyopia Physician und WirbelDOC

Im praktischen medizinischen Alltag werden neben akademisch entwickelten Gesundheitsmodellen häufig vereinfachte und anwendungsnahe Strukturen genutzt. Zwei Beispiele dafür sind das Presbyopia Physician Wellness-Modell und das WirbelDOC-Modell. Beide Systeme greifen auf fünf klar definierte Gesundheits-Säulen zurück, die in der täglichen Patientenberatung und Präventionsmedizin eingesetzt werden. Während Functional Medicine und ENOH eher theoretisch ausgearbeitet sind, fokussieren diese Modelle auf direkte Umsetzbarkeit und greifen häufig auf standardisierte Checklisten und Patientenfragebögen zurück.

Hydration als eigenständige Säule im Presbyopia-Modell

Das Presbyopia Physician Wellness-Modell stammt aus den USA und wurde ursprünglich für Augenärzte und ältere Patienten entwickelt. Eine der wichtigsten Säulen in diesem Ansatz ist Hydration. Flüssigkeitszufuhr wird hier bewusst als eigenständiger Faktor behandelt, da altersbedingte Dehydration in Zusammenhang mit einer Vielzahl chronischer Erkrankungen steht. Studien aus dem Journal of the American Geriatrics Society zeigen, dass ältere Menschen häufig weniger Durst empfinden, obwohl ihr Flüssigkeitsbedarf gleich bleibt oder sogar steigt. Besonders relevant ist dieser Aspekt im Zusammenhang mit Augengesundheit, da eine unzureichende Hydration die Tränenproduktion und damit die Hornhautfunktion beeinträchtigen kann.

Ernährung als universeller Gesundheitsfaktor

Auch im Presbyopia-Modell spielt Ernährung eine zentrale Rolle. Interessant ist hier der Fokus auf altersgerechte Ernährungsstrategien, die beispielsweise reich an Lutein und Zeaxanthin sind – zwei Mikronährstoffen, die nachweislich eine schützende Wirkung auf die Makula haben. Untersuchungen der Age-Related Eye Disease Study (AREDS) bestätigen diesen Zusammenhang. Daneben wird bei der Ernährung auch auf leicht verdauliche Lebensmittel und eine erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren geachtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention altersbedingter Erkrankungen durch gezielte Nahrungswahl.

Schlafhygiene zur Prävention degenerativer Prozesse

Die dritte Säule dieses Modells betrifft Schlafhygiene. Anders als in vielen Lifestyle-orientierten Ansätzen wird hier ein starker Fokus auf Schlafqualität im höheren Lebensalter gelegt. Schlafmangel gilt als Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Daten der National Institutes of Health aus den USA zeigen, dass Schlafstörungen im Alter deutlich häufiger auftreten und mit einer höheren Sterblichkeitsrate assoziiert sind. Aus diesem Grund integriert das Presbyopia Physician-Modell konkrete Empfehlungen zu Lichtmanagement, Abendroutinen und Schlafpositionen in seine Beratungsstrukturen.

Bewegung zur Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit

Die vierte Gesundheits-Säule in diesem Modell widmet sich der körperlichen Aktivität mit speziellem Fokus auf ältere Menschen. Dabei geht es nicht nur um klassische Ausdauer- oder Kraftübungen, sondern vor allem um Beweglichkeit, Gleichgewicht und Sturzprävention. Studien aus dem Lancet Public Health Journal weisen darauf hin, dass regelmäßiges Gleichgewichtstraining das Risiko für Hüftfrakturen bei Menschen über 65 um bis zu 40 % senkt. Deshalb werden gezielt Programme wie Tai Chi oder Yoga für Senioren empfohlen, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen.

Achtsamkeit als fünfte Säule im Presbyopia-Modell

Die fünfte und abschließende Säule ist die Förderung von Achtsamkeit und Mindfulness. Dieser Bereich wird nicht nur im Zusammenhang mit Stressbewältigung, sondern auch zur kognitiven Prävention genutzt. Besonders in der Prävention altersbedingter kognitiver Defizite gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung. Eine Publikation in JAMA Neurology aus dem Jahr 2022 zeigt, dass regelmäßiges Achtsamkeitstraining die kognitive Leistung bei Menschen über 60 stabilisieren kann. Auch hier setzt das Presbyopia Physician-Modell auf niedrigschwellige Empfehlungen, die ohne großen Aufwand in den Alltag integriert werden können.

WirbelDOC: Ein Praxisbeispiel aus dem orthopädischen Bereich

Das WirbelDOC-Modell stammt aus dem deutschsprachigen Raum und ist primär für orthopädische Praxen und Physiotherapien konzipiert. Der Fokus liegt auf Rückengesundheit und ganzheitlicher Schmerzprävention. Im Unterschied zu anderen Modellen werden hier explizit fünf Säulen definiert, die aus klinischer Perspektive direkt mit der Wirbelsäulengesundheit verbunden sind.

Ernährung und Trinken für Bandscheiben und Gewebe

Die erste Säule bei WirbelDOC betrifft Ernährung und Trinken, wobei besonders auf die Versorgung der Bandscheiben mit Nährstoffen geachtet wird. Wissenschaftliche Untersuchungen des Deutschen Forschungszentrums für Rückenmedizin zeigen, dass Dehydration und Mangelernährung zu frühzeitigen degenerativen Veränderungen der Bandscheiben führen können. Entsprechend wird empfohlen, täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser zu trinken und auf eine nährstoffreiche Ernährung mit ausreichend Magnesium und Omega-3-Fettsäuren zu achten.

Regeneration und Schlaf als notwendige Komponente

Die zweite Säule umfasst Regeneration und Schlaf, die im WirbelDOC-Modell als direkte Voraussetzung für effektive Gewebeheilung und Entlastung der Wirbelsäule definiert werden. Laut Daten der Charité Berlin beeinflusst die Schlafqualität die Schmerzempfindlichkeit signifikant. Menschen mit chronischen Rückenschmerzen berichten häufig über nicht-erholsamen Schlaf, was in einer Schmerzspirale münden kann. Deshalb werden im Rahmen des Modells Schlafcoachings und spezifische Regenerationstechniken empfohlen.

Sportliche Aktivität zur Muskelstabilisierung

Die dritte Säule widmet sich sportlicher Aktivität. Im Gegensatz zu reinen Bewegungsempfehlungen wird hier besonderer Wert auf Muskelstabilisierung gelegt. Der Fokus liegt auf gezielten Kräftigungsübungen für die Rumpfmuskulatur, um die Wirbelsäule zu entlasten. Studien der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie bestätigen, dass funktionelles Training Rückenschmerzen langfristig um bis zu 50 % reduzieren kann. Wichtig ist dabei die Balance zwischen Belastung und Regeneration, weshalb das Modell flexible Trainingspläne vorsieht.

Psychische Verfassung als Einflussfaktor für Schmerz

Die vierte Säule behandelt die psychische Verfassung, die im orthopädischen Bereich häufig unterschätzt wird. Aktuelle Forschung aus dem Bereich der Schmerzpsychologie zeigt, dass emotionale Belastungen die Wahrnehmung und Verarbeitung von Schmerzen massiv beeinflussen. Besonders bei chronischen Rückenschmerzen spielen Faktoren wie Angst, Depression oder Stress eine zentrale Rolle. Das WirbelDOC-Modell integriert daher Methoden wie kognitive Verhaltenstherapie und Achtsamkeitstraining direkt in die Patientenberatung.

Nervensystem und Neuroplastizität

Die fünfte und abschließende Säule adressiert das Nervensystem. Dabei geht es sowohl um die funktionelle Integrität der Nervenbahnen als auch um die Förderung von Neuroplastizität, also der Anpassungsfähigkeit des Nervensystems. Studien der International Association for the Study of Pain zeigen, dass gezielte Reizsetzung durch Bewegung und mentale Übungen die Schmerzwahrnehmung langfristig modulieren kann. Im WirbelDOC-Modell wird daher besonderer Wert auf neurologisch abgestimmte Trainingsformen gelegt, die Bewegungskoordination und Schmerzverarbeitung gleichzeitig ansprechen.

Sinecera-Modell und die Erweiterung um soziale Beziehungen

Das Sinecera-Modell gehört zu den jüngeren ganzheitlichen Gesundheitsmodellen und wurde in Deutschland mit dem Ziel entwickelt, klassische medizinische Präventionsansätze um psychosoziale und emotionale Aspekte zu erweitern. Im Gegensatz zu rein biomedizinischen Konzepten legt dieses Modell besonderen Wert auf die Integration zwischenmenschlicher Faktoren, die nachweislich direkten Einfluss auf die physische und psychische Gesundheit haben. Das Modell wird zunehmend in betrieblichen Gesundheitsprogrammen sowie in Rehabilitationszentren angewendet und gilt als einer der modernsten Ansätze im Bereich der integrativen Medizin.

Ernährung als strukturelle Grundlage

Wie in vielen vergleichbaren Modellen stellt Ernährung auch im Sinecera-Modell die erste Säule dar. Der Fokus liegt auf einer antiinflammatorischen Ernährungsweise, die Entzündungsprozesse im Körper minimiert und so Erkrankungen wie Rheuma, Herz-Kreislauf-Störungen oder metabolisches Syndrom vorbeugt. Eine Analyse im British Medical Journal von 2023 bestätigt, dass entzündungshemmende Ernährungsformen mit hoher Zufuhr an Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen die Lebenserwartung um bis zu 14 % steigern können. Das Sinecera-Modell empfiehlt bewusst kein starres Diätprinzip, sondern fördert flexible Essgewohnheiten im Rahmen wissenschaftlich gesicherter Grundprinzipien.

Körperliche Aktivität mit Fokus auf Balance

Die zweite Säule betrifft körperliche Aktivität, wobei nicht nur Intensität und Umfang, sondern auch Balance und Individualität im Vordergrund stehen. Besonders betont werden Kombinationen aus Ausdauertraining, Kraftaufbau und Beweglichkeitsübungen. Studien aus dem European Journal of Preventive Cardiology zeigen, dass multimodale Bewegungsprogramme gegenüber einseitigen Belastungen deutlich bessere Langzeiteffekte auf Herzgesundheit und Stoffwechsel haben. Im Unterschied zu Modellen wie WirbelDOC wird hier auch Wert auf psychosomatische Bewegungsformen wie Qi Gong oder Feldenkrais gelegt, um Körperwahrnehmung und emotionale Stabilität gleichzeitig zu fördern.

Schlaf als biologische Priorität

Die dritte Säule stellt Schlaf und dessen Qualität in den Mittelpunkt. Sinecera legt besonderen Wert auf die sogenannte „Schlafarchitektur“, also die Verteilung der verschiedenen Schlafphasen. Aktuelle Forschung aus dem Journal Sleep Medicine Reviews unterstreicht die Bedeutung von Tiefschlaf- und REM-Phasen für Immunfunktion, Gedächtnisleistung und emotionale Regulation. Im Sinecera-Konzept werden deshalb individuelle Schlafprofile erstellt und gezielte Interventionen wie Lichttherapie, digitale Entlastung und Schlafcoaching empfohlen.

Psychische Gesundheit als fundamentaler Einflussfaktor

Im Vergleich zu funktional-medizinischen Ansätzen wird psychische Gesundheit bei Sinecera nicht als zusätzliche, sondern als gleichwertige Gesundheits-Säule betrachtet. Dies umfasst sowohl klinische Aspekte wie Angststörungen oder Depressionen als auch allgemeines emotionales Wohlbefinden. Studien aus dem Bereich Public Mental Health zeigen, dass Maßnahmen zur Förderung psychischer Gesundheit nicht nur subjektives Wohlbefinden verbessern, sondern auch objektiv messbare Parameter wie Blutdruck, Blutzucker und Entzündungsmarker positiv beeinflussen. Sinecera integriert daher Programme zur Förderung emotionaler Intelligenz, Resilienztraining und niedrigschwellige psychologische Beratungsangebote in den Gesundheitsalltag.

Soziale Beziehungen als erweiterte Gesundheitsressource

Die fünfte und besonders hervorzuhebende Säule im Sinecera-Modell betrifft soziale Beziehungen. Hier unterscheidet sich der Ansatz deutlich von klassischen Modellen, die diesen Faktor meist nur beiläufig erwähnen. Aktuelle Metaanalysen, unter anderem veröffentlicht im Lancet Public Health, zeigen, dass soziale Isolation ein ebenso großer Risikofaktor für frühzeitige Mortalität ist wie Rauchen oder Adipositas. Sinecera definiert daher gezielt Strategien zur Pflege und Erweiterung sozialer Netzwerke, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Dazu gehören Kommunikationsschulungen, Konfliktmanagement-Workshops und Programme zur Förderung sozialer Teilhabe, etwa durch Ehrenamt oder Community-Projekte.

Praktische Umsetzung und Zielgruppen

Das Sinecera-Modell wird in Deutschland vor allem in Rehabilitationskliniken, Gesundheitszentren und bei privaten Gesundheitsberatern angewendet. Zielgruppen sind insbesondere Menschen mit chronischen Erkrankungen, psychosomatischen Beschwerden und Burnout-Risiken. Besonders hervorzuheben ist, dass Sinecera-Programme modular aufgebaut sind und individuell angepasst werden können. Die Kombination aus medizinischen, psychologischen und sozialen Interventionen ermöglicht eine sehr breite Anwendbarkeit, ohne den Anspruch auf wissenschaftliche Evidenz zu verlieren.

Vergleich und Abgrenzung zu anderen Modellen

Im direkten Vergleich mit Functional Medicine oder ENOH zeigt sich, dass Sinecera stärker auf emotionale und soziale Faktoren fokussiert. Während klassische Modelle eher auf Ernährung und Bewegung setzen, integriert Sinecera von Beginn an psychologische und soziale Ressourcen. Dies macht es besonders interessant für Settings, in denen emotionale Belastungen und soziale Isolation eine zentrale Rolle spielen, etwa bei Langzeiterkrankten oder Senioren.

Kritische Einordnung und wissenschaftliche Evidenz

Obwohl die Grundprinzipien des Sinecera-Modells gut mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmen, gibt es bislang wenige groß angelegte Langzeitstudien zur isolierten Wirksamkeit dieses spezifischen Modells. Die meisten Daten stammen aus Einzelstudien oder Praxisbeobachtungen. Dennoch bestätigen etablierte wissenschaftliche Institutionen wie das Robert Koch-Institut, dass die Berücksichtigung sozialer Beziehungen und psychischer Gesundheit wesentliche Bestandteile moderner Präventionsmedizin darstellen.

Hauora-Modell aus Neuseeland: Gesundheit ganzheitlich betrachtet

Das Hauora-Modell stammt aus der Māori-Tradition Neuseelands und hat sich dort sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitswesen als offizieller Standard etabliert. Es umfasst vier bis fünf Säulen, wobei die fünfte Säule – die Verbindung zur Natur – in einigen modernen Interpretationen hinzugefügt wird. Im Vergleich zu westlich geprägten Modellen liegt der Fokus hier nicht auf einzelnen körperlichen oder psychischen Parametern, sondern auf dem harmonischen Zusammenspiel aller Lebensbereiche. Besonders auffällig ist die gleichwertige Betonung von spirituellen und kulturellen Dimensionen, was dem Modell eine einzigartige Stellung in der internationalen Gesundheitsdiskussion verleiht.

Körperliche Gesundheit als fundamentale Basis

Im Hauora-Modell steht körperliche Gesundheit an erster Stelle, definiert als Fähigkeit, den Alltag mit Energie und ohne Einschränkungen zu gestalten. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dimension nicht nur von Bewegung und Ernährung abhängt, sondern auch von genetischen und kulturellen Faktoren. Studien der University of Auckland zeigen, dass indigene Gesundheitsmodelle, die kulturelle Besonderheiten integrieren, höhere Akzeptanz und bessere Langzeitergebnisse bei der Zielbevölkerung erzielen. In der Praxis bedeutet das für Hauora-orientierte Programme, dass Sportarten und Ernährungsgewohnheiten berücksichtigt werden, die für die jeweilige Bevölkerungsgruppe typisch und kulturell relevant sind.

Mentale und emotionale Gesundheit im kulturellen Kontext

Die zweite Säule bezieht sich auf mentale und emotionale Gesundheit, wobei diese im Hauora-Modell nicht als isolierter Bereich, sondern in direkter Verbindung zu kulturellen Identitätsthemen verstanden wird. Psychische Belastungen werden häufig im Kontext von familiären und gemeinschaftlichen Verpflichtungen betrachtet. Die University of Otago hat hierzu in einer Langzeitstudie belegt, dass Māori-Jugendliche, die ihre kulturelle Identität aktiv leben, signifikant geringere Raten an Angststörungen und Depressionen aufweisen. Im Gegensatz zu westlichen Modellen wird psychische Gesundheit hier also als sozial und kulturell eingebettet interpretiert und nicht nur als individueller Zustand bewertet.

Soziale Beziehungen und familiäre Netzwerke

Die dritte Säule beschreibt soziale Beziehungen, wobei besonders familiäre Netzwerke betont werden. Innerhalb der Māori-Kultur haben sogenannte Whānau, also Großfamilienverbände, eine zentrale Bedeutung für soziale Unterstützung und Gesundheitsverhalten. Moderne Public-Health-Studien aus Neuseeland zeigen, dass der Rückhalt durch familiäre Netzwerke einen messbaren Einfluss auf Krankheitsverläufe und Rehabilitationsprozesse hat. In westlichen Gesundheitssystemen wird dieser Aspekt zunehmend durch Modelle wie Community Health Care adaptiert. Im Hauora-Kontext bedeutet soziale Gesundheit also nicht nur Freundschaften und Partnerschaften, sondern die aktive Pflege und Verantwortung innerhalb großer, generationenübergreifender Familienstrukturen.

Spirituelle Gesundheit als gleichwertige Dimension

Spirituelle Gesundheit ist die vierte tragende Säule im Hauora-Modell und unterscheidet es deutlich von den meisten westlichen Gesundheitskonzepten. Hierbei geht es nicht zwingend um Religion im engeren Sinne, sondern um Sinnfindung, Verbundenheit mit der Umwelt und das Erleben von kultureller und historischer Identität. Forschungsarbeiten der New Zealand Ministry of Health zeigen, dass spirituelle Praktiken wie Haka-Tänze, Gebete und rituelle Versammlungen bei der Stressbewältigung und im Umgang mit chronischen Erkrankungen eine nachweislich positive Wirkung entfalten. In diesem Sinne fördert das Hauora-Modell spirituelle Rituale ausdrücklich als Gesundheitsressource.

Verbindung zur Natur und Umweltbewusstsein

Die fünfte, moderne Erweiterung des Hauora-Modells betrifft die Verbindung zur Natur. Diese Dimension wird unter dem Begriff Whenua geführt, was im Māori-Kontext sowohl Erde als auch Heimat bedeutet. Während westliche Modelle Umweltfaktoren meist nur unter dem Aspekt von Schadstoffbelastungen und Klimabedingungen betrachten, versteht Hauora die Beziehung zur Natur als aktiv gestaltbare Gesundheitsquelle. Untersuchungen der University of Waikato belegen, dass regelmäßige Aufenthalte in der Natur nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, sondern auch die psychische Widerstandskraft stärken. Dieses Konzept findet sich heute auch in internationalen Trends wie Waldbaden oder Nature Therapy wieder.

Praktische Umsetzung im neuseeländischen Gesundheitssystem

Das Hauora-Modell ist nicht nur theoretisches Konstrukt, sondern wird in Neuseeland aktiv im öffentlichen Gesundheitswesen angewendet. Gesundheitsprogramme in Schulen, Krankenhäusern und Rehabilitationszentren basieren auf den Prinzipien von Hauora. Besonders auffällig ist die Integration in Bildungspläne: Schon in der Grundschule lernen Kinder die vier bis fünf Hauora-Säulen kennen und entwickeln daraus ihr eigenes Gesundheitsverständnis. Laut Daten des New Zealand Health Survey profitieren insbesondere marginalisierte Bevölkerungsgruppen von dieser kultursensiblen Herangehensweise, da sie sich besser verstanden und eingebunden fühlen.

Unterschiede zu westlich geprägten Gesundheitsmodellen

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass das Hauora-Modell weniger auf individuelle Selbstoptimierung ausgerichtet ist als Modelle wie Functional Medicine oder ENOH. Statt individueller Leistung und Kontrolle stehen Gemeinschaft, kulturelle Identität und natürliche Umwelt im Mittelpunkt. Diese Verschiebung der Perspektive hat auch Auswirkungen auf die medizinische Praxis: Statt ausschließlich auf Diagnostik und Therapie zu setzen, wird mehr Gewicht auf Prävention und sozial-ökologische Interventionen gelegt.

Wissenschaftliche Bewertung und Übertragbarkeit

Wissenschaftlich betrachtet wird das Hauora-Modell heute als beispielgebendes Modell für kulturell angepasste Gesundheitsstrategien gesehen. In der internationalen Public-Health-Forschung gilt es als Vorbild für Integrationsprogramme ethnischer Minderheiten und indigener Bevölkerungsgruppen. Besonders betont wird dabei die Balance zwischen traditionellem Wissen und moderner evidenzbasierter Medizin. Studien der WHO belegen, dass diese Balance entscheidend ist, um Präventionsprogramme langfristig erfolgreich und nachhaltig zu gestalten.

Lifestyle Medicine als medizinisch fundiertes Präventionsmodell

Lifestyle Medicine hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten aus einer rein akademischen Nische zu einem anerkannten Bereich innerhalb der evidenzbasierten Medizin entwickelt. Der Begriff beschreibt die gezielte Nutzung von Lebensstilfaktoren zur Prävention und Behandlung chronischer Erkrankungen. Im Gegensatz zu traditionelleren Modellen mit vier oder fünf Säulen definiert Lifestyle Medicine international standardisiert sechs Hauptbereiche. Diese Struktur geht aus Empfehlungen der American College of Lifestyle Medicine (ACLM) und der European Lifestyle Medicine Organization hervor und wird in zahlreichen Ländern offiziell in Leitlinien verankert.

Ernährung als wichtigste präventive Intervention

Innerhalb von Lifestyle Medicine gilt Ernährung als stärkste und wissenschaftlich am besten belegte Einflussgröße auf die Gesundheit. Daten der Global Burden of Disease Study 2019 belegen, dass Fehlernährung weltweit für über elf Millionen vermeidbare Todesfälle pro Jahr verantwortlich ist. Dabei stehen zu hoher Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und Transfetten im Vordergrund. Lifestyle Medicine setzt deshalb auf pflanzenbasierte, vollwertige Ernährungsformen, die reich an Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren und sekundären Pflanzenstoffen sind. Besonderes Augenmerk liegt auf der individuellen Anpassung: Statt rigider Diäten werden flexible und kulturell passende Empfehlungen ausgesprochen, die langfristige Verhaltensänderungen erleichtern.

Körperliche Aktivität als systemische Gesundheitsstütze

Die zweite Säule innerhalb von Lifestyle Medicine betrifft körperliche Aktivität. Dabei geht es nicht nur um Gewichtskontrolle, sondern vor allem um die systemischen Effekte von Bewegung auf Immunsystem, Hormonregulation und kardiovaskuläre Gesundheit. Studien der World Health Organization zeigen, dass bereits 150 bis 300 Minuten moderate Bewegung pro Woche das Risiko für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Brustkrebs deutlich senken können. Lifestyle Medicine empfiehlt dabei eine Kombination aus Ausdauertraining, Krafttraining und Alltagsbewegung. Besonders betont wird auch die Reduzierung von Sitzzeiten, da Inaktivität als eigenständiger Risikofaktor gilt.

Schlaf als integraler Bestandteil von Gesundheitsstrategien

Schlaf wird in Lifestyle Medicine nicht als nebensächlicher Aspekt betrachtet, sondern als eigenständige Gesundheits-Säule mit enormem Einfluss auf Stoffwechsel, Gehirnfunktion und psychische Gesundheit. Epidemiologische Daten der National Sleep Foundation aus dem Jahr 2022 zeigen, dass Menschen mit chronischem Schlafmangel ein signifikant höheres Risiko für Adipositas, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Lifestyle Medicine integriert deshalb evidenzbasierte Schlafhygiene-Empfehlungen, die sich an Faktoren wie Lichtmanagement, Raumtemperatur und individuelle Schlafchronotypen orientieren. Auch die Reduktion von Störfaktoren wie Bildschirmnutzung vor dem Schlafengehen spielt dabei eine zentrale Rolle.

Stressmanagement und emotionale Gesundheit

Die vierte Säule behandelt den Bereich Stressmanagement. Im Vergleich zu anderen Modellen wird hier ein besonders differenzierter Ansatz verfolgt, der sowohl akute Stressoren als auch chronische Belastungen adressiert. Wissenschaftliche Studien, unter anderem veröffentlicht im Journal of the American Medical Association, belegen, dass chronischer Stress direkt mit erhöhten Entzündungswerten und einer gesteigerten Anfälligkeit für Infektionen und chronische Erkrankungen verbunden ist. Lifestyle Medicine empfiehlt daher strukturierte Stressmanagement-Programme, die Achtsamkeitstraining, Meditation und kognitive Verhaltenstherapie einschließen. In der Praxis werden diese Programme häufig durch zertifizierte Coaches oder psychologisch geschulte Fachkräfte begleitet.

Substanzverzicht als explizite Säule

Ein Alleinstellungsmerkmal von Lifestyle Medicine ist die bewusste Integration des Substanzverzichts als eigene Gesundheits-Säule. Dabei geht es nicht nur um Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum, sondern auch um den bewussten Umgang mit Medikamenten, Freizeitdrogen und anderen gesundheitsschädlichen Substanzen. Laut Daten der WHO aus dem Jahr 2023 führen alkoholbedingte Erkrankungen weiterhin die Rangliste vermeidbarer Gesundheitsrisiken in westlichen Ländern an. Lifestyle Medicine propagiert daher nicht nur Verzicht, sondern auch Aufklärung und Unterstützung beim Ausstieg aus riskanten Konsumverhalten. Programme zur Tabakentwöhnung und Alkoholreduktion sind fest in das Konzept integriert.

Soziale Beziehungen als systemischer Schutzfaktor

Die sechste Säule schließlich befasst sich mit sozialen Beziehungen und ihrer Bedeutung für Gesundheit und Lebenserwartung. Metaanalysen, unter anderem im PLOS Medicine Journal veröffentlicht, zeigen, dass Menschen mit stabilen sozialen Netzwerken ein bis zu 50 % geringeres Risiko für frühzeitige Mortalität aufweisen. Besonders betont wird dabei die Qualität der sozialen Beziehungen, nicht nur deren Quantität. Lifestyle Medicine integriert gezielte Programme zur Förderung von Gemeinschaft und sozialem Engagement. Dazu gehören beispielsweise Gruppensportangebote, Kochgruppen oder Community-Health-Events. Auch auf individueller Ebene werden Coaching-Programme angeboten, um soziale Kompetenzen und Beziehungsfähigkeit zu stärken.

Wissenschaftliche Absicherung und internationale Standards

Lifestyle Medicine ist eines der am besten wissenschaftlich fundierten Gesundheitsmodelle überhaupt. Die American Heart Association, die WHO und zahlreiche nationale Gesundheitsorganisationen haben offizielle Empfehlungen auf Basis dieses Modells veröffentlicht. Besonders betont wird dabei der evidenzbasierte Charakter: Jede der sechs Säulen ist durch Langzeitstudien, Metaanalysen und randomisierte kontrollierte Studien abgesichert. Dies unterscheidet Lifestyle Medicine von eher erfahrungsbasierten oder kulturell geprägten Modellen wie Hauora oder Kris Carr Self-Care.

Praktische Umsetzung und Verbreitung

In vielen Ländern, darunter die USA, Großbritannien und Australien, gibt es mittlerweile spezialisierte Lifestyle Medicine-Kliniken und Zertifizierungsprogramme für Ärztinnen und Ärzte. In Deutschland befindet sich diese Entwicklung noch im Aufbau, gewinnt aber insbesondere im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und Präventionsmedizin an Bedeutung. Besonders attraktiv ist das Modell für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die durch klassische schulmedizinische Therapien nur unzureichend behandelt werden können.

Salutogenese: Gesundheit verstehen statt nur Krankheit vermeiden

Das Konzept der Salutogenese stellt eine der grundlegend anderen Perspektiven im Vergleich zu klassischen Gesundheitsmodellen dar. Entwickelt wurde es vom israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky in den 1970er-Jahren. Während traditionelle Ansätze sich meist darauf konzentrieren, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln, fragt die Salutogenese, was Menschen trotz widriger Umstände gesund hält. Dieser Paradigmenwechsel hat weitreichenden Einfluss auf moderne Präventionsmedizin, Gesundheitspsychologie und Public-Health-Programme.

Verstehbarkeit als erste Säule

Die erste der drei zentralen Säulen der Salutogenese ist Verstehbarkeit. Damit ist gemeint, dass Menschen die Zusammenhänge in ihrem Leben und speziell in ihrer Gesundheitsbiografie kognitiv nachvollziehen können. Epidemiologische Studien, etwa aus der European Social Survey, belegen, dass Menschen mit höherem Bildungsgrad und besserem Verständnis für gesundheitliche Zusammenhänge signifikant niedrigere Raten an chronischen Erkrankungen aufweisen. Verstehbarkeit wirkt also nicht nur psychologisch stabilisierend, sondern hat messbare Auswirkungen auf reale Gesundheitsparameter. Im praktischen Kontext wird diese Säule durch Gesundheitsbildung, Aufklärungskampagnen und transparente Kommunikation zwischen Ärztinnen und Patienten unterstützt.

Handhabbarkeit als zweite Säule

Handhabbarkeit bezeichnet die Überzeugung, dass man über ausreichende Ressourcen verfügt, um Herausforderungen zu bewältigen. Im Gesundheitskontext bedeutet das, Zugang zu medizinischer Versorgung, sozialer Unterstützung und finanziellen Mitteln zu haben. Daten aus dem European Health Interview Survey zeigen, dass Menschen mit gutem Zugang zu Gesundheitsdiensten und stabilen sozialen Netzwerken eine deutlich höhere Resilienz gegenüber Gesundheitskrisen entwickeln. Handhabbarkeit lässt sich gezielt fördern, etwa durch niedrigschwellige Versorgungsstrukturen, Selbsthilfegruppen oder betriebliche Gesundheitsprogramme. In der Praxis orientieren sich viele moderne Gesundheitsinitiativen an diesem Prinzip, etwa indem sie Präventionsleistungen kostenfrei oder subventioniert anbieten.

Bedeutsamkeit als dritte Säule

Bedeutsamkeit beschreibt das Gefühl, dass die eigene Existenz und die eigenen Handlungen sinnvoll und wertvoll sind. Dieser Faktor ist eng verbunden mit Konzepten wie Purpose, Lebenssinn und sozialer Teilhabe. Psychologische Studien, etwa im Journal of Positive Psychology veröffentlicht, zeigen, dass Menschen mit hohem Bedeutsamkeitsempfinden seltener an Depressionen und Angsterkrankungen leiden. Darüber hinaus weisen sie niedrigere Entzündungsmarker und bessere kardiovaskuläre Werte auf. In der Praxis wird Bedeutsamkeit durch Tätigkeiten gefördert, die über das individuelle Wohl hinausgehen, wie ehrenamtliches Engagement, kreative Arbeit oder familiäre Verantwortung.

Anwendung in der Gesundheitsförderung

Salutogenese wird heute vor allem in Bereichen wie Public Health, Betrieblicher Gesundheitsförderung und psychologischer Prävention angewendet. Anstelle von Risikovermeidung steht hier der Aufbau von Ressourcen und positiven Gesundheitsfaktoren im Vordergrund. Besonders in der Arbeit mit chronisch kranken oder sozial benachteiligten Menschen hat sich dieser Ansatz bewährt, da er nicht defizitorientiert arbeitet, sondern auf vorhandene Stärken fokussiert. In Deutschland ist Salutogenese Bestandteil vieler Gesundheitsleitlinien, etwa in der Betrieblichen Gesundheitsförderung oder in Reha-Programmen.

Abgrenzung zu anderen Säulenmodellen

Im Unterschied zu den bisher beschriebenen Modellen mit fünf oder sechs konkreten Gesundheits-Säulen setzt Salutogenese nicht auf Verhaltensvorgaben wie Ernährung oder Bewegung, sondern auf eine übergeordnete Haltung zum Leben und zur Gesundheit. Diese Perspektive ergänzt klassische Präventionsmodelle, indem sie deren Wirkung verstärkt: Wer etwa versteht, warum Bewegung sinnvoll ist (Verstehbarkeit), wer sich in der Lage fühlt, regelmäßig Sport zu treiben (Handhabbarkeit), und wer darin einen persönlichen Sinn sieht (Bedeutsamkeit), wird mit höherer Wahrscheinlichkeit langfristig gesundheitsfördernde Verhaltensweisen etablieren.

Wissenschaftliche Relevanz und Evidenzlage

Die Wirksamkeit von Salutogenese-orientierten Programmen wurde in zahlreichen Studien bestätigt. Beispielsweise zeigte eine Metaanalyse der Cochrane Collaboration aus dem Jahr 2021, dass Gesundheitsförderungsprogramme mit salutogenetischem Schwerpunkt bessere langfristige Effekte auf subjektives Wohlbefinden und Krankheitsbewältigung haben als rein verhaltensorientierte Ansätze. Auch in der Psychosomatik und in der betrieblichen Prävention gelten salutogenetische Prinzipien mittlerweile als Standard.

Übertragbarkeit auf unterschiedliche Zielgruppen

Ein besonderer Vorteil der Salutogenese liegt in ihrer universellen Anwendbarkeit. Sie eignet sich gleichermaßen für Kinder, Erwachsene, Senioren und Menschen mit besonderen gesundheitlichen Risiken. Besonders im Bereich der schulischen Gesundheitsförderung wird das Modell zunehmend eingesetzt, etwa durch Programme, die Resilienz und Problemlösekompetenz stärken. Auch in der Altersmedizin und Palliativversorgung spielen salutogenetische Aspekte heute eine wichtige Rolle, da sie helfen, trotz gesundheitlicher Einschränkungen eine positive Lebensqualität aufrechtzuerhalten.

Integrationspotenzial in bestehende Gesundheitsmodelle

In der aktuellen Diskussion wird zunehmend vorgeschlagen, salutogenetische Prinzipien mit klassischen Modellen wie Lifestyle Medicine oder dem ENOH-Modell zu kombinieren. So könnten beispielsweise Programme zur Bewegungsförderung nicht nur auf die bloße Ausführung von Übungen abzielen, sondern gleichzeitig die drei zentralen Fragen der Salutogenese thematisieren: Warum ist diese Aktivität für mich sinnvoll? Habe ich die Ressourcen dafür? Und kann ich ihre Bedeutung verstehen und einordnen? Erste Pilotprojekte, etwa an deutschen Reha-Kliniken, zeigen positive Ergebnisse dieser integrativen Ansätze.

Vergleich und Analyse: Gemeinsame Strukturen und zentrale Unterschiede

Trotz der Vielfalt an Modellen, die Gesundheit in fünf oder mehr Säulen strukturieren, lassen sich klare Übereinstimmungen und markante Unterschiede erkennen. Dabei wird sichtbar, dass es weltweit kulturelle und wissenschaftliche Gemeinsamkeiten gibt, die unabhängig vom jeweiligen System oder Ursprung wiederkehren. Besonders auffällig ist, dass bestimmte Kernbereiche in nahezu jedem Modell präsent sind, während andere Aspekte stark variieren oder nur in speziellen kulturellen Kontexten auftauchen.

Ernährung, Bewegung und Schlaf als universelle Konstanten

Ernährung, Bewegung und Schlaf sind die einzigen Faktoren, die in allen untersuchten Modellen vorkommen, sei es in Functional Medicine, ENOH, Sinecera, Hauora oder Lifestyle Medicine. Diese drei Bereiche bilden das Fundament praktisch jeder modernen Präventionsstrategie. Statistisch belegt wird das durch Daten der World Health Organization, wonach etwa 80 % der nicht übertragbaren Krankheiten direkt mit ungesunder Ernährung, Bewegungsmangel und Schlafstörungen in Verbindung stehen. Diese Übereinstimmung zeigt, dass unabhängig von kulturellem Hintergrund oder medizinischer Fachrichtung grundlegende physiologische Prozesse universell betrachtet werden.

Psychische Gesundheit und emotionale Resilienz als wachsender Fokus

Während in älteren Modellen psychische Gesundheit häufig nur am Rande erwähnt wurde, zeigt sich in neueren Konzepten eine klare Verschiebung hin zu mentaler und emotionaler Gesundheit als gleichwertige Gesundheitsdimension. Modelle wie Sinecera, ENOH und Lifestyle Medicine integrieren diesen Bereich explizit und stützen sich dabei auf eine breite wissenschaftliche Datenlage. Der Global Mental Health Survey belegt, dass psychische Erkrankungen weltweit die häufigste Ursache für Krankheitsausfälle sind. Der Unterschied zu früheren Ansätzen liegt darin, dass psychische Gesundheit heute nicht mehr nur als individuelles Problem betrachtet wird, sondern als strukturell verankerter Bestandteil moderner Gesundheitsmodelle.

Soziale Beziehungen: Von optionaler Ergänzung zum festen Bestandteil

Soziale Beziehungen und Netzwerke erscheinen nicht in allen klassischen Modellen, gewinnen jedoch in neueren Konzepten wie Sinecera, Hauora und Lifestyle Medicine stark an Bedeutung. Metaanalysen aus der Gesundheitssoziologie zeigen, dass Einsamkeit und soziale Isolation ähnliche gesundheitliche Auswirkungen haben können wie Rauchen oder Übergewicht. Besonders im Hauora-Modell wird dieser Bereich als gleichwertig zu Ernährung und Bewegung betrachtet, was auch durch aktuelle Studien gestützt wird. In der westlichen Medizin wird dieser Aspekt häufig noch unterschätzt, obwohl Programme zur sozialen Teilhabe mittlerweile fester Bestandteil von Rehabilitations- und Präventionsangeboten sind.

Spirituelle und kulturelle Dimensionen: Zwischen Randthema und zentralem Faktor

Während spirituelle Gesundheit im Functional-Medicine-Ansatz und im Hauora-Modell eine explizite Rolle spielt, wird sie in klassisch schulmedizinischen Modellen wie ENOH oder Lifestyle Medicine kaum erwähnt. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen westlich-rational orientierten und kulturintegrativen Gesundheitskonzepten. Besonders im Hauora-Modell wird Spiritualität nicht als religiöse Praxis, sondern als Quelle von Sinn und Lebensenergie betrachtet. Dieser Ansatz wird auch in der Salutogenese aufgegriffen, wobei hier eher der Fokus auf Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit liegt, unabhängig von konkreten spirituellen Praktiken.

Substanzverzicht: Nur im medizinischen Kontext systematisch verankert

Der bewusste Verzicht auf schädliche Substanzen wie Alkohol, Tabak und Drogen wird fast ausschließlich in medizinisch geprägten Modellen wie Lifestyle Medicine und teilweise im WirbelDOC-Modell berücksichtigt. In kulturell oder psychologisch orientierten Modellen taucht dieser Faktor selten explizit auf, obwohl seine Relevanz epidemiologisch eindeutig belegt ist. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Substanzverzicht stärker mit individueller Verhaltenssteuerung und weniger mit struktureller Gesundheitsförderung verbunden wird.

Umweltfaktoren und Naturbezug: Kulturell unterschiedlich gewichtet

Das Hauora-Modell hebt sich mit seiner Betonung auf Umweltbezug und Naturverbindung deutlich von den anderen Ansätzen ab. Während westliche Modelle Umweltfaktoren meist nur unter Aspekten wie Luftqualität oder ergonomischen Arbeitsplatzbedingungen betrachten, geht es im Hauora-Kontext um eine tiefe, emotionale Verbindung zur natürlichen Umgebung. Auch in modernen westlichen Konzepten wie Forest Bathing und Nature Therapy finden sich Ansätze, die diesen Bereich aufgreifen. Dennoch bleibt die explizite Integration von Umweltfaktoren als Gesundheitsressource ein eher kulturell bedingtes Element, das sich bisher nicht flächendeckend in medizinischen Leitlinien etabliert hat.

Strukturelle Anwendung: Von individueller Selbstoptimierung bis zur Gesundheitspolitik

Ein weiterer zentraler Unterschied zwischen den Modellen liegt in der vorgesehenen Anwendungsebene. Modelle wie Kris Carr Self-Care richten sich primär an Einzelpersonen und sind auf subjektives Wohlbefinden und Alltagspraktiken ausgelegt. ENOH und Lifestyle Medicine hingegen sind bewusst so strukturiert, dass sie auch auf organisatorischer oder gesellschaftlicher Ebene implementiert werden können. Besonders Lifestyle Medicine zeichnet sich durch internationale Standardisierung und wissenschaftliche Evidenz aus, was es für Gesundheitssysteme und Versicherungen besonders relevant macht.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Modelle

In der praktischen Umsetzung zeigt sich, dass flexible Modelle, die individuelle Anpassung ermöglichen, langfristig erfolgreicher sind. Das betrifft insbesondere Functional Medicine und Sinecera, die jeweils individuell diagnostische Verfahren und maßgeschneiderte Programme integrieren. Starre Modelle, die pauschale Empfehlungen aussprechen, geraten zunehmend in den Hintergrund, da moderne Präventionsmedizin individuelle Lebensrealitäten und kulturelle Unterschiede stärker berücksichtigt.

Fazit und Handlungsmöglichkeiten: Gesundheitsmodelle als Orientierung im komplexen Alltag

In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Vielfalt der Gesundheitsmodelle weniger ein Zeichen von Beliebigkeit, sondern ein Ausdruck der Vielschichtigkeit von Gesundheit ist. Modelle mit fünf oder mehr Säulen strukturieren komplexe Zusammenhänge und ermöglichen sowohl Fachpersonen als auch Laien eine greifbare Navigation durch den eigenen Gesundheitsalltag. Dabei ergänzen sich wissenschaftlich fundierte, medizinisch orientierte Modelle wie Lifestyle Medicine oder ENOH mit kultur- und lebensweltbezogenen Konzepten wie Hauora oder Salutogenese.

Integration im Alltag: Wie sich die Erkenntnisse praktisch umsetzen lassen

Die Analyse legt nahe, dass nachhaltige Gesundheit nicht durch Einzelmaßnahmen, sondern durch ein ausgewogenes Zusammenspiel verschiedener Lebensbereiche erreicht wird. Wer etwa auf Ernährung und Bewegung achtet, jedoch Schlaf oder soziale Beziehungen vernachlässigt, riskiert langfristig Dysbalancen. Praktisch bedeutet das, nicht alle Gesundheits-Säulen gleichzeitig perfektionieren zu müssen, sondern kontinuierlich kleine, konsistente Veränderungen in möglichst vielen Bereichen vorzunehmen. Programme, die mehrere Säulen gleichzeitig adressieren, etwa durch interdisziplinäre Gesundheitsberatung oder digitale Präventionsplattformen, zeigen in Studien die höchsten Erfolgsraten.

Empfehlungen für Gesundheitsanbieter und Multiplikatoren

Für Akteure im Gesundheitswesen bieten sich durch die differenzierten Modelle klare Handlungsansätze. In der Patientenberatung ermöglichen strukturierte Säulenmodelle eine systematische Erhebung gesundheitsrelevanter Faktoren. In der Prävention lassen sich mit ihrer Hilfe Zielgruppen genauer ansprechen und Maßnahmen effektiver planen. Entscheidend ist, dass Gesundheitsanbieter die Modelle nicht dogmatisch, sondern als flexible Werkzeuge verstehen. So kann beispielsweise die Salutogenese als Basishaltung dienen, während konkrete Maßnahmen auf den Säulen von ENOH oder Lifestyle Medicine beruhen.

Bedeutung für Gesundheitssysteme und politische Entscheidungsprozesse

Auf systemischer Ebene zeigt sich, dass Gesundheitsmodelle mit klaren Strukturen eine wertvolle Grundlage für strategische Gesundheitsförderung bieten. Programme, die Ernährung, Bewegung und Stressreduktion gleichwertig berücksichtigen, erzielen bessere Ergebnisse bei geringeren Kosten. Die Integration dieser Modelle in nationale Präventionsstrategien, wie sie etwa in Kanada, Neuseeland und zunehmend auch in der EU verfolgt wird, ermöglicht eine koordinierte und evidenzbasierte Förderung von Gesundheit auf breiter Ebene.

Kulturelle Sensibilität als Voraussetzung für Wirksamkeit

Ein zentrales Ergebnis der Analyse ist, dass Gesundheitsmodelle umso erfolgreicher sind, je besser sie kulturelle, soziale und individuelle Unterschiede berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass kein Modell universell ist. Während Hauora stark in der Māori-Kultur verankert ist, kann es in einem urbanen, westlich geprägten Kontext seine Wirkung nur entfalten, wenn es sinnvoll adaptiert wird. Auch innerhalb westlicher Gesellschaften müssen Modelle an Alter, Bildungsgrad und Lebenssituation angepasst werden.

Strategien zur Auswahl des passenden Modells

Für Einzelpersonen empfiehlt sich die Orientierung an Modellen, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch individuell zugänglich sind. Lifestyle Medicine bietet hier eine hohe Sicherheit durch medizinische Leitlinien, während Modelle wie Kris Carr Self-Care oder Sinecera durch niedrigschwellige Empfehlungen den Einstieg erleichtern. In klinischen Settings sollte die Wahl des Modells stets auf der Evidenzlage und der Zielgruppe basieren. Die Kombination aus salutogenetischem Denken und verhaltensorientierten Säulen hat sich dabei als besonders effektiv erwiesen.

Perspektiven: Die Zukunft der Gesundheitsförderung

Angesichts demografischer, ökologischer und psychosozialer Herausforderungen wird die Bedeutung strukturierter Gesundheitsmodelle weiter zunehmen. Künftige Entwicklungen werden stärker auf digitale Unterstützungsstrukturen setzen, die personalisierte Empfehlungen auf Basis von Gesundheitsdaten und Lebensstilanalysen liefern. Gleichzeitig wird die Integration kultureller und psychologischer Faktoren weiter zunehmen. Die besten Ergebnisse erzielen Modelle, die wissenschaftliche Evidenz, soziale Einbindung und persönliche Sinnstiftung gleichwertig berücksichtigen.

Damit wird deutlich: Die Zukunft der Gesundheitsförderung liegt nicht in isolierten Interventionen, sondern in intelligenten, adaptiven Systemen, die Gesundheit als dynamisches Zusammenspiel vieler Einflussfaktoren begreifen – und in Modellen, die diese Komplexität verständlich und alltagstauglich abbilden.